──現場でわかった、技術より“通す力”が求められる世界

大手メーカーで「研究開発職に配属されました」と言うと、

「新しい技術を作ってるんだね、すごい!」と返されることが多いです。

でも実際は、**“製品を作る前の準備を、地道に積み上げる仕事”**だったりします。

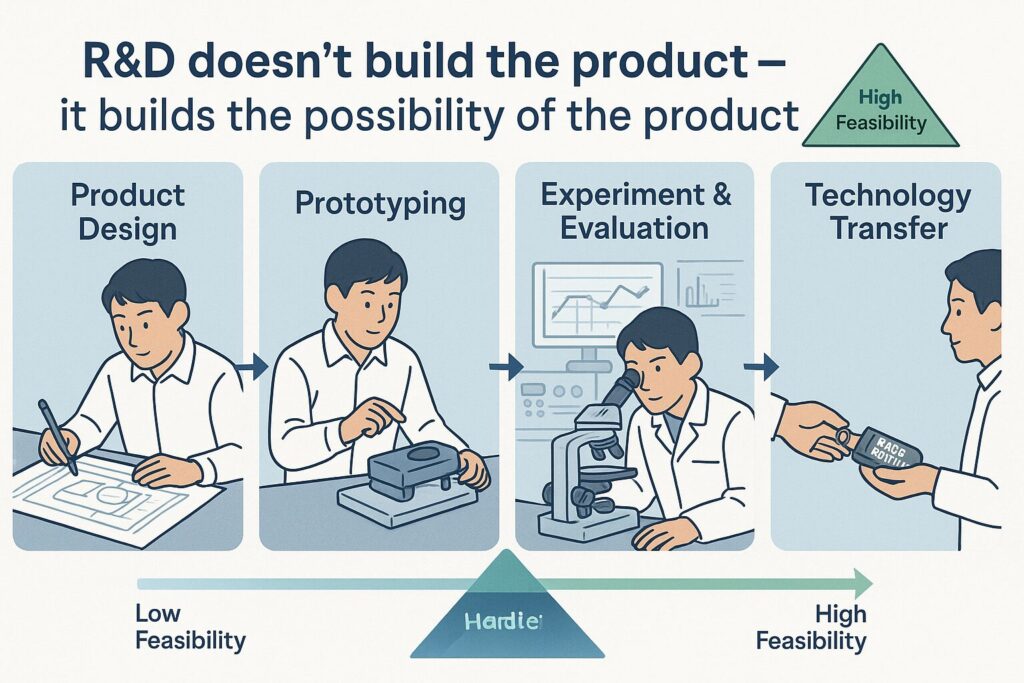

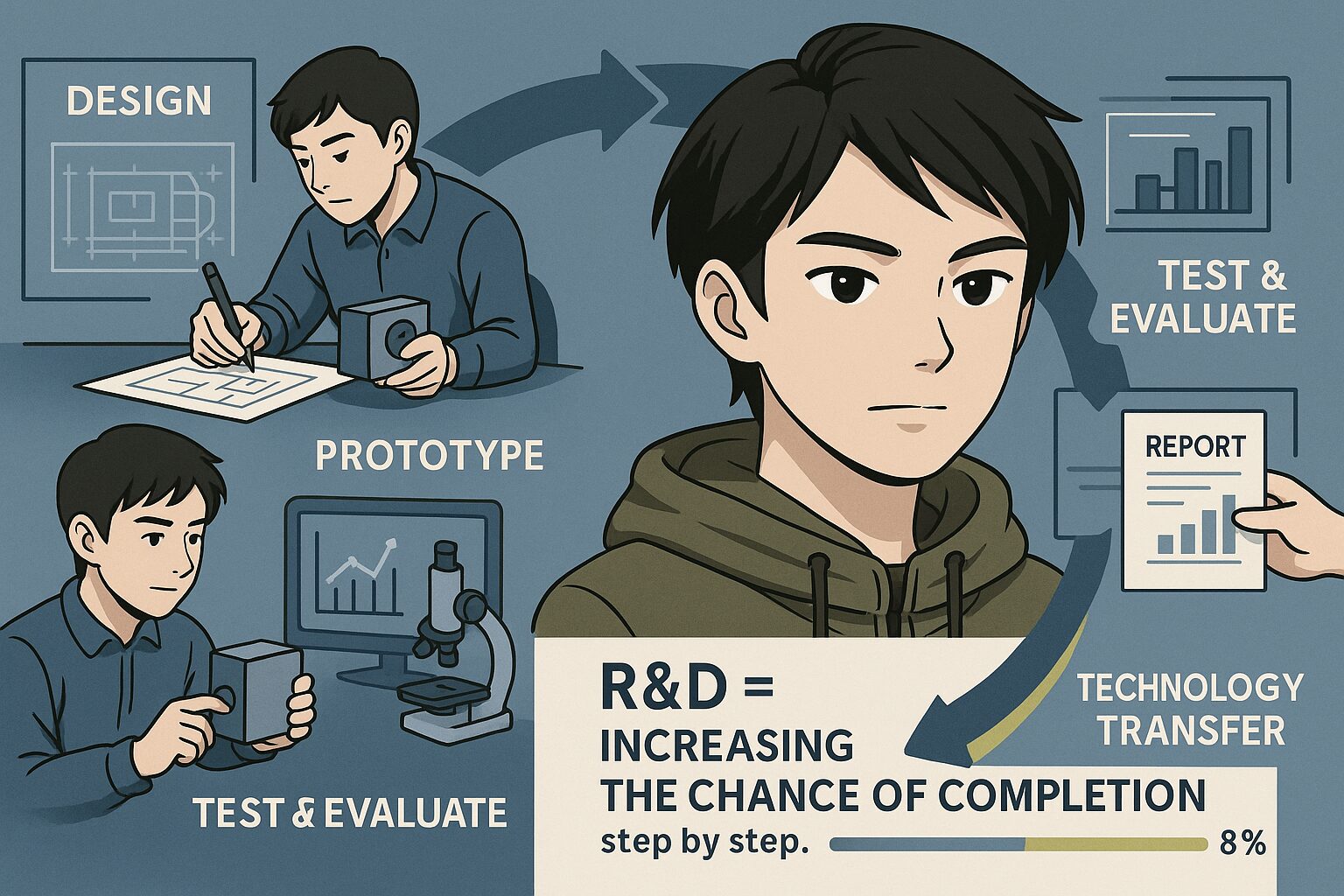

🔧 研究開発職の主な業務プロセス

- 製品の設計

- 試作品の作成(試作)

- 各種実験/評価

- 結果をまとめて技術移管(製造部門などへ)

完成品を直接つくるのではなく、

“完成する可能性”を少しずつ高めていくのが、R&D職の役割です。

──技術的に正しくても、通らないことは山ほどある

大手製造メーカーにおける研究開発職(R&D職)は、

大学や最先端研究所での研究とは目的が大きく異なります。

企業のR&Dに求められるのは、「利益につながる技術や製品を生み出すこと」。

どれだけ技術的に優れていても、“ビジネスとして成立しない技術”は基本的に採用されません。

たとえば、現場ではこんなやり取りがよくあります:

技術者:「この構造が一番性能が出ます」

マネージャー:「でも、それってコスト的にアウトだよね?」

…はい、その一言で企画ごと白紙になることも、珍しくありません。

つまり、研究開発職に本当に求められるのは、

単なる技術力ではなく、

💡 「技術を、“現実”(コスト・納期・量産性)の中で“通せる形”にする力」

です。

どれだけ正しくても通らない技術、

逆に「まあまあだけど通る」技術。

その間で**“最適な落としどころ”を探すバランス感覚こそが、企業R&Dのリアルな仕事**なんです。

大手メーカーでありがちな「構造的ジレンマ」5選

──技術だけでは動かない、“組織という構造”の中で働くということ

先ほども申しましたが、研究開発職の仕事は、技術的な正しさだけでは進みません。

特に大手メーカーでは、社内に複数の部門・立場・評価軸が存在し、そこに“構造的なクセ”がついて回ります。

ここでは、私が実際に経験した「大手製造業ならではのジレンマ」を5つ紹介します。

1. 会議=仕事だと思っている層がいる

「誰が出席したか」ばかりが重視され、中身のない会議が毎日量産。

気づけば、資料を作るための会議と、その会議の事前打ち合わせがセットで存在するという謎構造。

2. 資料は“内容”より“フォーマット”で差し戻される

プレゼン資料の一文に10分かけて練ったのに、返ってくるのは

「この構造にすれば、こういう性能になります」って言ったつもりが、

返ってきたのは「このフォント、他と違うよね?」の一言。

技術的価値より、パワポの美しさが優先される瞬間に、エンジニアの魂が少し削られます。

3. 決裁の論理は“空気”と“タイミング”

「この仕様でいきます!」と自信満々に提案しても、

「今それはちょっと…」

というふんわりした空気で否決される。

ロジックではなく、社内の“タイミングと空気感”がモノを言う世界です。

4. 壊れることより“報告が遅れること”が重罪

トラブルそのものより、

「なぜもっと早く言わなかった?」

のほうが怒られる。

結果より、段取り。中身より、報連相。

これが、大手の現場で生き残るための必修スキルです。

5. 部署間の温度差が“気候レベル”

R&D:「この仕様、性能的にベストです」

製造:「それ、ラインで組めませんけど?」

品質:「で、これは何の根拠で?」

“ベスト”の定義が部署ごとに違う。

同じ社内なのに、使っている言葉も価値観も微妙にズレている──この“すれ違い”に気づけるかどうかが、調整力の差になります。

…とまあ、いろいろツッコミたくなる場面も多いですが、

これはあくまで**「私が経験した現場でのリアル」**です。

部署や業界、製品カテゴリによって、働き方の“空気感”は大きく異なります。

でも、こうしたジレンマに一度でも「分かる…」と思った人は、きっとどこかで似た構造に触れているはず。

研究開発職のリアルな1日スケジュール

──技術も会議も人間関係も、ぜんぶ“フルスタック”

研究開発職の1日は、一言で言えば「技術と調整のスキマ時間をかき集めて積み上げる」仕事です。

集中したいタイミングで会議が入り、実験中に仕様変更が飛んできて、合間を縫って報告資料を仕上げる──。

そんな“予定通りにいかない日常”の一例がこちらです。

| 時間帯 | 業務内容 | コメント |

|---|---|---|

| 朝 or 夕方 | 定例ミーティング | 「進捗どう?」→「まだ試作中です…」のやり取りを週2〜3回ループ |

| 午前〜午後 | 試作・実験 | 装置は動くが、人と段取りが動かないと結局止まる |

| 合間時間 | データ解析 | PythonとExcelを行ったり来たり。結果に“意味”を持たせるための数字の旅 |

| 会議前 or 隙間 | 報告資料作成 | A4数枚に“100時間分の苦労と政治的配慮”を詰め込む |

| 夕方〜夜 | 他部門との調整 | 「その仕様、コスト高くない?」→「……(分かってました)」と察し合う時間 |

R&Dで求められる“スキル”とは?

専門性 × 翻訳力 × 距離感のセンス

研究開発職は「技術者であると同時に、翻訳者でもあり、通訳者でもあり、調整役でもある」ような職種です。

以下のような“複合スキル”が求められます:

- 技術知識

材料、化学、回路設計、製造プロセスなど、自分の専門+周辺知識があると強い。 - データ解析力

数字を鵜呑みにせず、でも無視もせず。都合のいい真実だけ見ない“バランス感覚”。 - 翻訳力

専門用語を、製造・品質・購買にも伝わる言葉に変える。逆もまた然り。 - 距離感センス

熱くなりすぎず、冷めすぎず。議論から一歩引いて、構造ごと捉える“目の高さ”が大事。

技術と組織の“間”に立つからこそ、両方の言葉を理解し、つなぐ力が求められる。

そこが、研究開発という仕事の“おもしろくも難しい”ところです。

理不尽を受け止める“観察眼”が武器になる

──跳ね返すのではなく、構造ごと見て、動き方を変える

研究開発の現場では、「え、それでいいの?」という判断や指示に出会うことが少なくありません。

でも、その背後には「部門間の力関係」「決裁ライン」「予算の都合」など、論理以外の構造が潜んでいるのです。

たとえば、こんな会話。

👨🔧「なぜこの仕様なんですか?他の案のほうが性能がいいと思いますが」

👔「いや、この仕様なら“決裁が通る”から」

👨🔧「この提案って、意味ありますか?」

👔「意味はあとから“つける”んだよ。いまは“通すこと”が先」

👨🔧「今回の不具合、正直どうにもならなかったです」

👔「うん、それは仕方ない。でも“なぜもっと早く報告しなかったの?”が問題だよね」

こうした理不尽ともいえるやり取りの中で、必要以上に感情的にならず、構造そのものを観察する姿勢が、

結果的にあなた自身を守り、プロジェクトを前に進める武器になります。

💡 “なぜこうなるのか”を感情で捉えるのではなく、“仕組みとして理解する”冷静さ。

それこそが、研究開発という“論理と構造のはざま”を渡りきるスキルだと実感しています。

それでも「やっててよかった」と思える瞬間

──誰にも気づかれなくても、確かに届いていたとき

この仕事をやっていると、「結果が出た」と思える瞬間はほんの一部です。

大半は“なんとなく手応えがある”とか、“まあ悪くはなかったかも”くらい。

でも、そんな毎日の中にも、静かに心に残る出来事が確かにありました。

📌 実際にあった、そんな瞬間たち

✅ 試作で、ようやく性能が出たあの日

何度も壊れて、条件を変えて、データがぶれまくって、

「もうこれダメかもしれない」と思った週の終わり。

提出した報告書に、上司が一言だけ書いてくれた。

「こういうの、ちゃんと積み上げてくれるの助かるよ」

たったそれだけ。

でも、全部報われた気がした。

✅ 現場のラインで、自分の関わった技術が“当たり前”に使われていたとき

社内報告のついでに、量産ラインの現場を見に行ったとき。

かつて苦労して仕様を詰めたあの製品が、何事もなかったように流れていた。

誰も特別扱いなんてしないし、当然のように扱われている。

でもその光景を見て、ふと思った。

**「ああ、ちゃんと“現場の一部”になってるんだな」**と。

その瞬間、どんなプレゼンよりも納得感があった。

✅ 誰にも気づかれなかった“ちょっとした工夫”が、現場の負担を減らしていた

地味すぎて報告書にも書かなかった改良。

ほんの数ミリ、構造を変えただけの改善。

数ヶ月後、製造の担当者が雑談の中でこう言った。

「あれ、最近トラブル減ったんすよ。なんか、楽になった気がしてて」

そう言われた瞬間、こっそり心の中でガッツポーズした。

大きな成功じゃないし、名前も残らない。

でも、そういう“静かな成果”が、ちゃんと積み重なっていく。

誰にも褒められなくても、誰かの仕事が少しだけ楽になったなら、

「やってよかった」って、胸を張って言える。

それが、研究開発という仕事の、本当のやりがいかもしれません。”**がある。

それがこの仕事の面白さです。

まとめ|静かに構造を読み、静かに前に進む

研究開発職は、「目立たないけど確実に必要なこと」を淡々と積み重ねていく仕事です。

構造にツッコミたくなる瞬間は何度もありますが、

それを笑って受け流す力もまた、技術者としてのスキルの一つだと思います。

全部が思い通りにいく日はこない。

でも、“なんやかんやで前に進む”──それがR&D職のリアルです。

まとめ|静かに構造を読み、静かに結果を出す

研究開発職は、スポットライトを浴びることは少ないかもしれません。

でも、確実に“必要なこと”を積み上げることで、ものづくりの土台を支えています。

毎日のように、構造の理不尽さや意思決定の曖昧さにツッコミたくなる。

それでも、感情に流されず、“いまの組織構造でどう動くか”を冷静に見極める力が、

この仕事を続けていく上で、実は一番大きな武器になるのだと思います。

すべてが理想通りには進まない。

それでも、少しずつでも前に進めている──そう感じられる瞬間があるから、また踏み出せる。

R&D職とは、構造に飲み込まれずに付き合いながら、静かに前に進む仕事。

これからも、淡々と、でも確かに価値を積み上げていきたいと思っています。

コメント